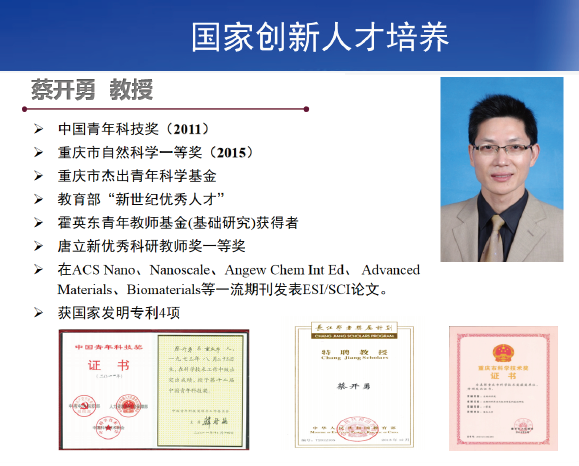

2021年,习近平总书记在看望参加政协全国会议的医药卫生界教育界委员时强调:“要集中力量开展关键核心技术攻关,加快解决一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域‘卡脖子’问题。”生物医用器械是一个涉及生物学、材料学、化学等多学科相互交叉渗透的研究领域。蔡开勇教授深耕医用钛合金植入体器械及纳米药物载体领域的应用基础研究20余年,2002年毕业于天津大学,获得生物医学工程博士学位,而后到德国耶拿大学从事博士后研究,2005年作为高层次人才引进到重庆大学。蔡开勇曾获中国青年科技奖、重庆市自然科学奖(一等,排名第一)、“生物材料与组织修复”重庆市创新研究群体、重庆高校创新团队带头人、中国侨界贡献奖(一等奖)等学术荣誉,主持国家杰出青年科学基金项目、国家自然科学基金重点项目、面上项目、科技部重点研发计划项目(课题)等20余项,获权18项国家发明专利。蔡开勇教授在学习和成长过程中一直秉持:高等教育必须坚持“立德树人”与“传道授业”同向同行,科学研究必须坚持“四个面向”,不断向科学技术广度和深度进军,实现新的作为,坚持与新时代同向同行。

一、无“长少”之分无“边界”限制

进入新世纪后,我国一跃成为世界第二大经济体,所取得的成就为世界瞩目。科研一方面要在国际坐标中找准位置,建立国际信任;另一方面还要认清现实,本着务实的态度,辩证地看待中华民族伟大复兴和人类命运共同体构建的关系,充分发挥教育的基础性、先导性、发展性功能。一个从大学、研究生都学习化学、化工领域的学者,博士课题选择了生物医用材料方向。蔡开勇说:“这种跨界转行,主要源自我的兴趣。”时至今日,他依然对生物医用材料领域保持着饱满的热情,看文献、写材料和分析研究数据,常常就是一整天。“看文献和分析研究数据对于科研工作者来说是一件非常有乐趣和有意义的工作,我总能在这个过程中发现新观点、新思路,也是一个学习知识的有效渠道。”蔡开勇的工作作风和科研态度,潜移默化地影响着学院的师生。在他看来,学术无“长少”之分,无“边界”限制。每当有青年教师或学生向他请教问题,他都会知无不言、言无不尽。由于自己的科研工作和研究方向一直是跟着兴趣走,蔡开勇更能体会兴趣和“自由”在科研中的重要性。为此,他经常鼓励学生“自由生长和发挥”,遵循学生自己的科研兴趣和方向,“这不仅会让学生感受到科研的趣味,更能沉浸于自己的科研工作中。”

蔡开勇教授在实验室指导研究生做实验

二、勤勉而行集智攻关

“天道酬勤”是他对自己的时刻警醒。因为勤奋而获得机遇,不惧挑战就可以有更广阔的视野。“全力以赴把兴趣做好,自然会获得机会。”由于对生物医用材料领域的执着和热情,蔡开勇在德国做博士后期间,开始探索医用植入金属材料的应用基础研究,经历了各种艰难困苦。“人生总要面对一些挑战,机遇也没有好坏之分,结果取决于你如何对待挑战。”蔡开勇说道,当他把研究过程写成文章,投稿后被直接录用并入选最有影响力的成果。坚持和努力促使挑战变成机遇,后来获评“新世纪优秀人才”等荣誉和一系列成果都与这项课题有关。

2005年,蔡开勇教授学成归国,建立重庆大学“生物材料与表界面工程”课题组,瞄准“国内医用材料、医用器械代替进口、消除进口依赖”卡脖子问题。人工关节置换手术相对复杂,使用周期一般只有十余年,术后患者面临置换手术风险。“如果能把使用寿命延长到三十年,做一次手术就够了”蔡开勇说。他和团队的主攻方向就是人工关节的基础研究——如何更好地激活成骨细胞功能,延长人工关节使用寿命。此外,探索具有抗肿瘤效应的纳米药物控释系统也是蔡开勇团队的研究方向之一,通过纳米颗粒把诊疗分子靶向输送到肿瘤部位,高效抑制肿瘤的生长,延长患者的生存期并降低副作用。

为了探索与构建新型的具有自主知识产权的人工关节,蔡开勇建立横跨材料学、生物学和临床医学的多学科交叉团队,逐步攻关医用材料设计、激活骨细胞功能、维持骨动态平衡、抑制术后并发症并延长关节使用寿命等基础和技术难题。经过潜心钻研,蔡开勇及其团队在业界率先提出了“药械结合”的新理念,解决复杂病理环境下钛合金植入体易松动等系列临床问题。针对人工关节、种植牙等临床硬组织修复植入体潜在的炎症、细菌感染,骨质疏病患固定等实际需求开展研究,发展抗菌/炎症及原位骨质疏松治疗新技术,为研发相关功能性钛合金植入人体提供技术支撑。此外,蔡开勇团队还实现抗肿瘤药物在纳米存储系统中的高效加载和响应性释放,解决了肿瘤治疗中“手段单一、治疗效果不理想”等临床问题。

三、修之于身知常曰明

科学的精髓蕴含在探索过程。兴趣所至,“修之于身,其德乃真”。在同事和学生眼中,蔡开勇虽然在学术上有很强的驾驭能力,但是从不恃高凌下。他一直强调,学术上大家都是平等的,25岁到45岁是人生最有创造力的年龄,需要给年轻人更多的成长机会。因此蔡开勇团队形成了独特的管理模式:一旦走进实验室,师生就必须有战斗一样的激情和严格,不论是实验前的方案设计、器材的准备还是实验步骤,要像“战斗”一样的严格;而在研究方法和思路上,他都尽可能激发团队的创造力。

如何用正确的方法诠释科学的理念,教育的内容和方法必须随着科学技术的发展和学生身心特点不断改变。蔡开勇经常会带着学生深入一线与医生展开交流,加深学生对科研工作的深入理解,同时加强科研成果的转化能力。他说,学术工作的科学性与复杂性较强,而成果转换为科技产品则需要更加直接、简单的方式。他希望凭借学校的办学条件和办学优势,去发现更多、更实际的问题,有针对性地进行研究,解决教学和科研过程的核心问题。蔡开勇在每年的本科新生研讨课上,特别强调“如何将学业发展与社会责任感相结合”等相关内容,旨在通过具有仪式感的“第一课”,让学生从进入大学起就能把理想信念建立在对科学理论的理性认同上,努力提升科学文化和思想道德素质,为实现中国梦增添强大的青春能量。

【人物档案】

蔡开勇,现任重庆大学生物工程学院院长。一直致力于运用自然科学和现代工程技术的原理和方法,立足理、工、医相结合的交叉学科,研究生物体,特别是人体的结构、功能和其他生命现象结合的先进微纳制备技术、超分子自组装及基因递送技术,开创性地研究材料生物活性界面微环境原位介导材料/细胞的相互作用,提供组织诱导性骨修复钛/钛合金材料、药物释放载体及微装置及技术。